|

|

Luftfeuchte Als Luftfeuchtigkeit bezeichnet wird der Wasserdampfgehalt der Luft. Die Luft enthält Wasser im gasförmigen Aggregatzustand,

eben Wasserdampf. Die Menge des in Luft vorhandenen Wasserdampfes variiert je nach vorherrschender Temperatur. So kann warme Luft mehr

Wasserdampf aufnehmen als kalte, da sie noch nicht gesättigt ist. Bei warmer Luft steigen das Volumen und der Druck, so gewinnt die

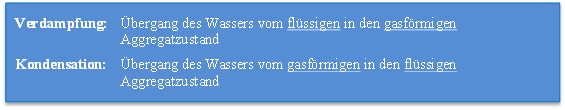

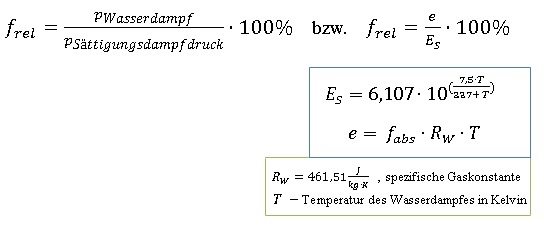

Luft an Rauminhalt. Der Wasserdampf entsteht durch Verdampfung, entweder durch Verdunstung oder Sieden.  Verdampfung und Kondensation - Beispiele aus dem Alltag Gerade im Winter wird Luftfeuchte sichtbar, wenn einem die Luft im Zimmer trocken vorkommt oder die Fensterscheiben schnell beschlagen sind. Die kalte Luft von draußen enthält kaum Wasserdampf. Erscheint die Zimmerluft trocken, kommt einem die Idee, zu lüften. Würde gelüftet werden, würde neue wasserarme Luft in das Zimmer gelassen und die Trockenheit vergrößert werden. In dem Fall erwärmt sich die Luft von draußen und kann dadurch mehr Luftfeuchtigkeit aufnehmen. So erscheint die Luft trocken. Die Lösung des Problems der Lufttrockenheit sind übrigens Zimmerpflanzen. Sie feuchten die Luft an. Das Lüften hilft nur dann, sofern im Zimmer eine erhöhte Luftfeuchtigkeit vorherrscht. Diese herrscht dort, wo Wasser verfügbar ist, also in der Küche und im Badezimmer. Das Wasser kann bei warmer Zimmerluft leicht zu Wasserdampf verdunsten. Beschlägt das Fenster, dann liegt es daran, dass warme, feuchte Luft mit einer kühlen Oberfläche zusammentrifft und der Wasserdampf durch Abkühlung kondensiert.  Die Wolkenbildung: Das Wasser verdunstet über den Ozeanen, Seen und Flüssen, d.h. die Luft entzieht dem Wasser Moleküle, die Moleküle können die Bindungskraft des Wassers überwinden. Je höher die Temperatur, desto schneller ereignet sich die Verdampfung und je mehr Wind weht, ebenso. Das Wasser wird gasförmig und vermischt sich mit der Luft. Die warme Luft steigt bis zu einer bestimmten Höhe auf und kondensiert. Die Kondensation tritt ein, wenn der Sättigungsdampfdruck der Luft erreicht ist. Die Wassermoleküle wandeln sich zu Wassertröpfchen, die Verdampfungswärme wird frei. Durch die Ansammlung der Wassermoleküle entstehen Wolken (Grundprozess zur Bildung von Niederschlag, Nebel und Wolken). Ein weiteres Phänomen der Verdampfung ist zu beobachten, wenn Wasser auf eine heiße Herdplatte oder Pfanne gegossen wird. Das Wasser ist schon nach kurzer Zeit verdampft. Hierbei wird nicht mehr von der Verdunstung gesprochen, sondern vom Sieden. Die Temperatur ist so hoch, dass das Wasser vom flüssigen in den gasförmigen Aggregatzustand übergeht. Die relative Luftfeuchte Der Wasserdampfgehalt kann absolut oder relativ angegeben werden. Die absolute Feuchte wird angegeben in Gramm Wasserdampf je Kubikmeter Luft. Sie beschreibt das Verhältnis von Wassermasse zum Luftvolumen, die Temperatur außer Acht gelassen. Die relative Feuchte dagegen rechnet die Lufttemperatur mit ein. Sie gibt das Verhältnis von Dampfdruck zum Sättigungsdampfdruck an.  Wird von Luftfeuchtigkeit gesprochen, fällt einem zuerst die relative Luftfeuchte ein. Sie wird häufig in der Meteorologie zur Bestimmung der Luftfeuchte benutzt.

Die relative Luftfeuchte nimmt mit steigender Temperatur ab. Bei Nebel beträgt sie 100 Prozent, bei absoluter Trockenheit null Prozent.

Bisher wurde nur vom Sättigungszustand geschrieben. Die Luft kann bis zu einem bestimmten Wert Wasserdampf aufnehmen. Dieser Wert wird Taupunkt genannt. Er kennzeichnet die Temperatur,

die erreicht ist, wenn der Wasserdampfgehalt der Luft bei Abkühlung maximal ist, die relative Luftfeuchte 100 % beträgt. Wird die Taupunkttemperatur überschritten, tritt Übersättigung der Luft und somit Kondensation,

sprich Tröpfchenbildung auf. Die Folge sind Nebel, Taubildung oder Wolken. Warum tritt Nebel meist im Herbst auf? Bei diesem Naturschauspiel wird von Abkühlungs- oder auch Strahlungsnebel gesprochen. Der Nebel tritt nachts bei windstillen Hochdruckwetterlagen auf, wenn der Erdboden und die darüber liegende Luftschicht schnell unter den Taupunkt abkühlen. Die tagsüber warmen Temperaturen veranlassten die Luft zur erhöhten Feuchtigkeitsaufnahme, die jedoch nachts schnell zur Übersättigung der Luft führt. Am nächsten Tag löst sich der Nebel durch zunehmenden Wind auf. Das Messgerät  Für den Wetterballonflug nutzten wir einen kapazitiven Feuchtesensor mit Polymerfilm. Dieser arbeitet wie ein Plattenkondensator. Die beiden Platten stehen sich als Elektroden gegenüber. Eine Platte trägt den Polymerfilm, die andere Platte wird als wasserdampfdurchlässige Elektrode genutzt. Zwischen die Platten wird ein Dielektrikum geschoben. Die Dielektrizitätszahl ändert sich je nach aufgenommener Feuchtigkeit. Die Änderung der Kapazität wird als Messgröße verwendet. Der Feuchtesensor arbeitet bei Temperaturen zwischen -60 bis 150 °C. |

|